कालिंजर बुन्देलखण्ड का ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे पुराने एवं महत्वपूर्ण किलों में से एक है। कनिंघम कालिंजर के किले का निर्माण काल प्रथम शताब्दी ई. के आस-पास रखते हैं। पौराणिक काल में कालिंजर एक प्रमुख तीर्थ था। मध्यकाल में दिल्ली या आगरा से चली केन्द्रीय सेना को पूर्वी भारत या दक्षिण-पश्चिमी भारत की ओर जाना होता तो, बुन्देखण्ड में कई किलों का सामना करना पड़ता था। पूर्व की ओर के रास्ते में कालिंजर और अजयगढ़ जैसे मज़बूत किले थे, तो दक्षिण तथा पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग में नरवर, चंदेरी, गढ़ कुण्डार एवं धामौनी जैसे सुदृढ़ किले थे।

कालिंजर उत्तरप्रदेश के बाँदा जिले में स्थित है। जिला मुख्यालय से किले की दूरी 67 किलोमीटर है। कालिंजर के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन बाँदा है। कालिंजर शब्द का अर्थ है- काल को जर्जर करने वाला। ऐसी धारणा है कि समुद्र मंथन से प्राप्त विष का पान कर कैलाश को जाते हुए शंकर जी इस स्थल पर विश्राम किये थे। तभी से काल को नष्ट करने वाले महादेव के नाम पर इस विंध्य श्रेणी की पहाड़ी का नाम 'कालंजराद्रि' हो गया। कालिंजर पर्वत के पश्चिमी पार्श्व के मध्य भगवान नीलकंठ महादेव का प्राचीन गुफा मंदिर है। पर्वत को तराशकर किले के भीतर, गुफा मंदिर एवं सरोवरों का निर्माण, मानवीय बुद्धि एवं शिल्प-कौशल का अनुपम उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है।

पौराणिक एवं महाभारत काल में कालिंजर एक प्रमुख तीर्थ था। इसके महत्व का उल्लेख अनेक पुराणों एवं महाकाव्यों में मिलता है। अगस्त मुनि का आश्रम एवं साधना स्थल कालिंजर ही था। कालिंजर दुर्गऔर नीलकंठ मंदिर अति प्राचीन हैं, इसका उल्लेख रामायण, महाभारत, पद्मपुराण, मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण समेत अधिकांश पुराणों में मिलता है। नीलकंठ मंदिर परिसर एवं यत्र-तत्र प्राँगण में पंचवृत्त लिंग, सहस्त्र लिंग शिव, एकमुख लिंगशिव, वृषभारूणं लिंग शिव एवं बटुक भैरव, नृत्य भैरव, काल भैरव और बीस भुजाधारी चामुंडा देवी की प्रतिमाएं दर्शनीय हैं।

कालिंजर किले साथ चंदेल राजाओं, महमूद गजनी, पृथ्वीराज चौहान, कुतबुद्दीन ऐबक, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, छत्रसाल जैसे शासकों के नाम जुड़े हैं। महाभारत काल में कालिंजर एक तीर्थ था। इस किले में कई मंदिर, कुण्ड, गुफाएं और सैकड़ों पुराने लेख हैं, जो इसकी प्राचीनता गवाही देते हैं।

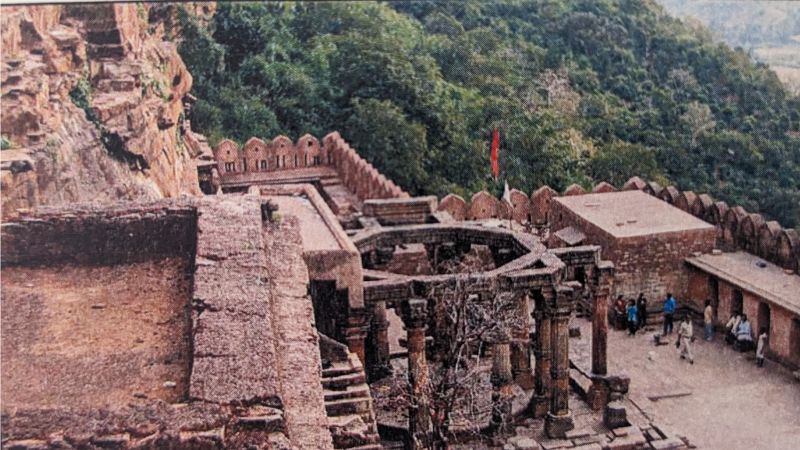

कालिंजर किला ज़मीन से करीब 260 मीटर ऊँची विंध्य पर्वतमाला की एक अलग-थलग चौरस पहाड़ी पर बसा हुआ है। पहाड़ी के निचले हिस्से तक तो किसी तरह आसानी से चढ़ सकते है। मगर ऊपरी हिस्सा सीधा खड़ा है), जिस पर चढ़ना अत्यंत कठिन है। यह आयताकार किला पूर्व-पश्चिम मे करीब दो किलोमीटर लंबा और उत्तर-दक्षिण में करीब एक किलो मीटर चौड़ा है। किले उत्तर दिशा की तलहटी में कालिंजर नाम का क़स्बा है। उसे भी परकोटे से घेरा गया है।

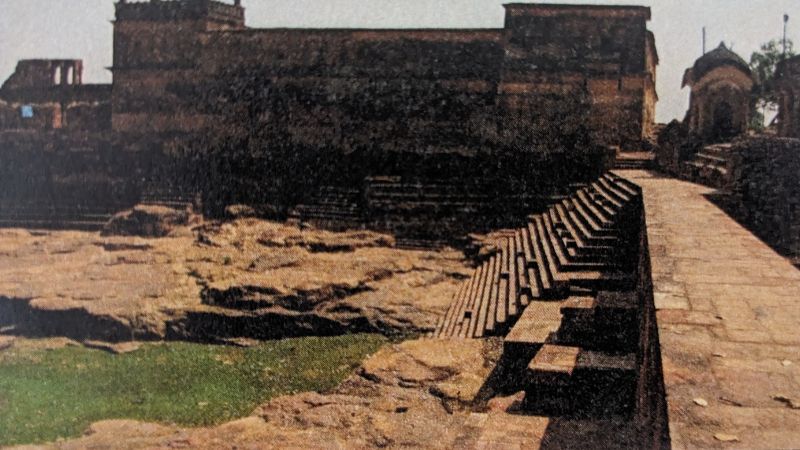

किले के दो मुख्य प्रवेश-द्वार हैं। एक प्रवेश द्वार उत्तर की ओर शहर की तरफ है। दूसरा प्रवेश-द्वार, जो 'पन्ना दरवाज़ा' कहलाता है, दक्षिण–पूर्व की ओर है मगर अब बंद है। मुख्य दरवाज़े से जाने पर सात दरवाज़े पार करने पड़ते हैं। करीब 65 मीटर की चढ़ाई तय करने पर पहला दरवाजा आता है, इसका निर्माण औरंगजेब के शासन काल में हुआ था, इसे 'आलमगीरी दरवाजा' कहते हैं। आगे सीढि़यों की चढ़ाई के बाद 'गणेश दरवाजा' आता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर तीसरा 'चंडी दरवाज़ा' आता है। इस दोहरे दरवाजे पर तीर्थयात्रियों के अनेक पुराने लेख खुदे हैं। चौथे 'बुधभद्र दरवाजे' ते पहुँचने क लिए कठिन खड़ी चढ़ाई है, इसलिऐ इसे 'स्वर्गारोहण दरवाजा' भी कहते है।

पाँचवे दरवाजे के पास एक शिला पर हनुमान की प्रतिमा उत्कीर्ण है, इसलिए इसका नाम 'हनुमान दरवाजा' पड़ा।यहाँ एक कुंड और गुफा तीर्थ यात्रियों के शिलालेख और देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। छठा दरवाजा लाल पत्थर से बना है, इसलिए 'लाल दरवाजा' कहलाता है। इसके पास भैरव कुंड और भैरव की मूर्ति है लाल दरवाजे की बाहरी दीवार पर 16 पंक्तियों का एक शिलालेख है, जिसमें कालजंराद्रि राम का स्पष्ट उल्लेख है। थोड़ी चढ़ाई के बाद सातवाँ एवं अंतिम दरवाजा है, जो 'बड़ा दरवाजा' कहलाता है। सन् 1634 ई. में बने इस दरवाज़े में विशाल फाटक लगे हुए है। और दोनों ओर कई देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं।

ऊपर किले के उत्तरीभाग में सीताकुंड, सीतासेज, पाताल गंगा और पांडु कुंड नामक स्थान हैं। सीता सेज एक गुफा है। पाताल गंगा, पत्थर को काटकर बनाया गया कुआं है। पांडु कुंड एक प्राचीन गोलाकार तालाब है। पूर्व की ओर एक प्राकृतिक गुफा के भीतर एक जलाशय बनाया गया है, जिसे बुढि़या ताल कहते हैं। आगे दक्षिण-पूर्व कोण पर पन्ना दरवाजा है,यहाँ कई मूर्तियां हैं। दक्षिणि दिशा में दीवार के भीतर मृगधारा नामक कुंड है, जिसमें कोटतीर्थ से धीरे-धीरे पानी पहुँचता रहता है। कोटतीर्थ एक बड़ा जलाशय है, जिसमें उतरने के लिए सीढि़याँ बनी हुई हैं। आस-पास कई मंदिरों, मूर्तियों और महलों के अवशेष हैं।

किले पश्चिमी भाग के बीच में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। मुख्य मंदिर एक छोटी गुफा के भीतरहै, जिसे बाहर एक मंडप है। मंदिर में स्थापित लगभग डेढ़ मीटर ऊँचा शिवलिंग चमकीले काले-नीले पत्थर से बना है। गुफा के बाहर चट्टानों को काटकर बनाया गया एक गहरा कुंड है, जिसे स्वर्गारोहण कुंड कहते हैं। कुंड के दाई ओर पत्थर के अहाते में काल भैरव की 8 मीटर ऊँची विशाल मूर्ति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूचा कालिंजर किला मंदिरों, महलों, कुंड़ों, मूर्तियों, और शिलालेखों, से भरा पड़ा है। कालिंजर हमारे देश के सबसे पुराने किलों में से एक है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि मौर्य, गुप्त, कलचुरिओं और राष्ट्रकूटों का इस किले पर अधिकार रहा। फिर ईसा की नौंवी से तेरहवीं सदी तक कालिंजर किले पर बुन्देलखण्ड के चंदेल शासकों का अधिकार रहा।

चंदेलों की राजसत्ता केन नदी के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में फैली थी। कालिंजर एवं अजयगढ़ केन नदी के पूर्वी भाग में सुरक्षित, सुदृढ़ एवं महत्वपूर्ण सामरिक स्थल थे, जिनके किले बुन्देलखण्ड की शान रहे हैं। केन नदी के पश्चिमी भाग में महोबा एवं खजुराहो जैसे चंदेलों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक कलात्मक वास्तु स्थापत्य के स्थल रहे हैं। चंदेलों के समय में यहाँ अनेक मंदिरों का निर्माण तथा मूर्ति कला का विकास हुआ कालिंजर के नीकंठ भगवान के मंदिर के साथ मंडप के खंभों पर एक लेख अंकित है कि- नीलकंठ मंदिर में महानाशिनी पद्मावती मुख्य नृत्यका नियुक्त थी। इससे आभास होता है कि कालिंजर के नीलकंठ मंदिर मं भी दक्षिण भारत के मंदिरों की भाँति देवदासी-प्रथा प्रचलित थी।

सन् 1019 में महमूद गजनी ने कालिंजर पर हमला किया। उस समय किले पर चंदेल शासक धंगदेव का कब्जा था। दोनों शासकों के बीच संधि हो गयी और महमूद गजनी वापस लौट गया। फिर पृथ्वीराज चौहान और अग्रेज के बीच युद्ध हुए अंत में दोनों की संधि हुई। सन् 1202 में दिल्ली के सुल्तान कुतबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर पहला किया। चंदेल राजा परमर्दिदेव ने मुक़ाबला किया किन्तु कालिंजर किले के भीतर सभी कुंडों का पानी सूख जाने पर उसे आत्मसमर्पण करना पड़ा और कालिंजर दिल्ली सल्तनत का अंग बन गया,किन्तु इसके कुछ साल बाद ही किले पर पुन: चंदेलो का अधिकार हो गया।

गद्दी पर बैठते ही 1530 में हुमाऊँ ने कालिंजर पर हमला किया, परंतु किला चंदेलों के ही कब्जे में रहा। सन् 1545 मे शेरशाह सूरी की पठान फौज ने कालिंजर को घेर लिया। चंदेल राजा कीरतसिंह ने उसके सामने समर्पण करने से इन्कार कर मज़बूती से उसका मुक़ाबला किया। दोनो फौजों में लंबे समय तक लड़ाई जारी रही। अंत में जब शेरशाह के आदेश से किले पर गोले आगे जा रहे थे, तो एक गोला किले दरवाजे से टकराकर उस स्थान पर आ गिरा, जहाँ गोलों के ढेर पड़े थे। उनमें आग लगने से पास खड़ा शेरशाह बुरी तरह घायल हुआ और वहीं 22 मई 1545 ई. को शेरशाह की मृत्यु हो गयी।

1545 ई. के उस निर्णायक युद्ध ने एक तरफ शेरशाह के शहंशाह बनने के सपने को समाप्त कर दिया, तो दूसरी ओर चंदेलों का शासन भी सदा के लिए ख़त्म कर दिया। कालिंजर पर पुन: हुमाऊँ का कब्जा हो गया। सन् 1569 ई. में यह किला अकबर के अधिकार में आ गया और आगे करीब 120 साल तक मुगलों के ही कब्जे में रहा। अकबर के समय का कालिंजर किला बीरबल की जागीर में था। मुगलों की अवनति के बाद कालिंजर पर बुन्देला शासक महाराजा छत्रसाल शासक महाराजा छत्रसाल का अधिकार हो गया। अंत में 1812 ई. मे यह किला अँग्रेजों के अधिकार में चला गया। आगे जाकर उन्होंने इसके रक्षा-साधनों को बेकार कर डाला। कालजयी कालिंजर का किला आज भी अपने वैभव की दास्तां सुनाता है।