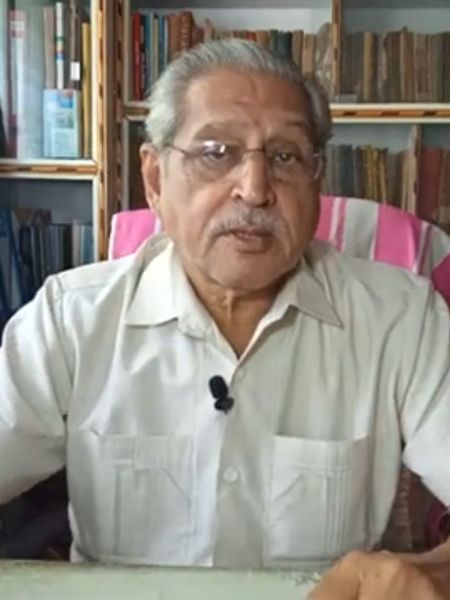

महर्षि अत्रि

October 5, 2024

महान् चिकित्सक आत्रेय

October 7, 2024वेदों में अनेक स्थलों पर रोमाला, घोषाल, सूर्या, अपाला, विलोमी, सावित्री, यमी, श्रद्धा, कामायनी, विश्वम्भरा, देवयानी आदि विदुषियों के नाम प्राप्त होते हैं। वैदिक शिक्षा पद्धति एवं स्वतंत्र तथा समतामूलक समाज का ही प्रभाव था कि वैदिक काल में कई विदुषी ऋचाओं की रचना की थी। वैदिक सूक्तों की रचना करने वाली महिलाओं की संख्या 20 से ज्यादा है। अपाला महर्षि अत्रि की कन्या का नाम था। वह अत्यंत ही मेधाविनी कन्या थी। अत्रि अपने शिष्यों को जो कुछ भी पढ़ाते थे, एक बार सुनकर ही अपाला वह सब स्मरण कर लेती थी। अत्यन्त कुशाग्रबुद्धि होने पर भी अपाला अत्रि की चिन्ता का कारण थी, क्योंकि उसे चर्म रोग था। चर्म रोग के कारण ही ऋषि अत्रि अपाला का विवाह नहीं कर पा रहे थे। एक बार ऋषि के आश्रम में ब्रह्मवेत्ता कृशाश्व आये।

उन्होंने युवती अपाला से विवाह करना स्वीकार कर लिया। यौवन ढलने पर अपाला के सौंदर्य की कान्ति नष्ट होने लगी और चर्म का श्वेतकुष्ट अधिकाधिक उभर आया। कुशाश्व ने अपाला का परित्याग कर दिया। अपाला पुनः पिता अत्रि के आश्रम में चली आई। अपने पिता ऋषि अत्रि के आदेशानुसार अपाला ने तपस्या की तथा इंद्र का आह्वान कर सोमरस समर्पित किया। सोमलता को कूटने के लिए कोई पत्थर नहीं था, अतः अपाला ने अपने दांतों के धर्षण से सोमरस निकालकर इंद्र को समर्पित किया। इंद्र ने प्रसन्न होकर वर भीगने के लिए कहा। अपाला ने ‘सुलोमा’ बनने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने अपने रथ के छिद्र से अपाला का शरीर तीन बार निकाला, जिससे अपाला की त्वचा तीन बार उतरी।

पहली अपहृत त्वचा ‘शल्यक’ बन गई, दूसरी ‘गोधा और तीसरी अपहृत त्वचा ‘कृकलास’ बनी। इस प्रकार अपाला का कुष्ट पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अपाला के शरीर से उतरने वाली त्वचा से ‘शल्यक’, ‘गोधा’ और ‘कृकलास’ जैसे जन्तु बन गये, लेकिन ‘वैद्यक में शल्यक का अर्थ मदन वृक्ष और कृकला का अर्थ पिप्पली’ है। प्राचीन भारत में महिलाएँ काफी उन्नत व सुदृढ़ थीं। समाज में पुत्र का महत्व था, पर पुत्रियों को समान अधिकार और सम्मान मिलता था। मनु ने भी बेटी के लिए संपत्ति में चौथे हिस्से का विधान किया। उपनिषद काल में पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। हारीत संहिता बताती है कि वैदिक काल में कन्याएँ उन समग्र विद्याओं का शिक्षण प्राप्त करती थीं जो उन्हें सद्गृहिणी बनाने में सहायक होती थीं।

वेद अध्ययन के अतिरिक्त इन्हें गीत- संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्प व शस्त्रविद्या आदि कुल चौंसठ कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। गौरतलब हो कि ये उपनिषदकालीन ब्रह्मवादिनियाँ आज भी हिन्दू समाज के विद्वत वर्ग में प्रकाश स्तंभ के रूप में श्रद्धा से पूजी जाती हैं। ऋग्वेद में गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, अदिति, इन्द्राणी, लोपामुद्रा, सार्पराज्ञी, वाक्क, श्रद्धा, मेधा, सूर्या व सावित्री जैसी अनेक वेद मंत्रदृष्टा विदुषियों का उल्लेख मिलता है जिनके ब्रह्मज्ञान से समूचा ऋषि समाज आह्लादित था। इनकी गहन मेधा का परिचय देते है इनके द्वारा रचित विभिन्न वैदिक सूक्त। बताते चलें कि ब्रह्मवादिनी विश्ववारा आत्रेयी ने ऋग्वेद के पंचम मण्डल के 28वें सूक्त, घोषा काक्षीवती ने दशम मण्डल के 39वें व 40वें सूक्त, सूर्या सावित्री ने दशम मण्डल के 85वें सूक्त, शची पौलोमी ने दशम मण्डल के 149वें सूक्त तथा लोपामुद्रा ने प्रथम मण्डल के 179वें सूक्त की रचना की थीं।

अपाला इतनी महान् तथा वेद की विदुषी थी की ऋग्वेद पर उन्होंने अपना पूर्ण प्रभाव दिखाया तथा वह वेद की उच्चकोटी की विद्वान् हो गयी। उन्होंने ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के सूक्त संख्या 91 की प्रथम सात ऋचाओं पर एकाधिकारी स्वरूप चिन्तन किया तथा प्रकाश डाला। इस कारण वह इन सात ऋचाओं की “ऋषि” कहलायी अपने समय के सब पुरुषों से भी अधिक विद्वान् होकर वेद की महापण्डिता तथा सब से बड़े वेद ऋग्वेद के अष्टम मण्डल के एक नहीं अपितु सात सूक्तों कि ऋषिका बनीं। इस कारण भारत में ही नहीं समग्र विश्व में अपाला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।